タグ : 歯並び

歯ならびも基礎が大事

スポーツや勉強と同じで、歯並びは基礎がとても大切です。

例えば、、、スポーツは基礎練習をしないで、いきなり試合をしても良い成績はでませんよね。ケガにつながることもあります。勉強においても、いざ受験本番になって、過去の試験問題の練習ばかりしていても、成績はあまり伸びません。

基礎的なことを積み重ねた上で、応用が利くのです。

勉強については、皆さん早めに情報を集め、少しずつコツコツと対策をされていると思います。

では、歯並びについては、どうでしょうか? この点を一番大切にしたいところです。

小学校に入る前から、歯の基礎となる土台をしっかりと観察する必要があります。

小学校2年生になったら、一度歯並びの相談をすることをお勧めします。

おおはら歯科・矯正歯科の考え方

「基礎的な歯科医療を通じて、前向きな患者さんに、安心と健康をもたらす」 です。

基礎の積み重ねが、応用になると考えます。

■口元だけを見て考えるのではなく、体全体も見ます

多くの患者さんは、お口元が何らかの形で気になるために来院されます。

なぜそうなっているか、

そのようなお口に関連する悩みがなぜ起きているのか、

患者さん(患児さん)の周囲を包み込んでいるものは何か、生活習慣はどうなのか?

食生活の具合はどうなのか?

食べ物の好き嫌いはどうなのか?おやつの摂取の仕方はどうか?

1口に何回噛んでいるのか?

右や左に偏って噛んでいないか?

常日頃している姿勢はどうなのか?

ショルダーバックをいつも片方の肩ばかりにかけてはいないか?

職業上、いつも同じ方向ばかり向いていないか?

いつも猫背で読書などをしているか?

頬杖をついたり、うつ伏せ寝、横寝などの習慣はないか。

そういう全体的な複数の条件が重なり合い、お口などの局所の症状があらわれます。

お口は単独に存在するのではなく、全身の一部として存在します。

根本から治そうとする場合、局所の処置もさることながら、患者さんを包み込んでいるものから、気付き、改善していく必要があります。そういうものが「包括的治療」であると考えます。

これは歯科だけではなく、他の科でも同じだと考えます。

■治癒能力の活性化すると、元気になります

医療者は病態を読む力、そして患者さんの治癒する力がどこにあるかを良く読み取る必要があります。

病態を読む際は、母親がわが子の体調の変化にピンッと気付くのと同じような力が必要です。

そのことを確かめるために、レントゲン等の検査があります。

そして次に大事なのが、どうすればその患者さんの治癒能力を活性化し、患者さんが良い顔になっていき、元気になっていくかを考えることです。

それには処置も大切ですが、食事のあり方等の患者さん側の生活習慣も、多いに関係しています。

お口や歯は歯根膜を良い条件にすると、とても活性化します。

■研究会発表風景

自分を切磋琢磨させ、患者さんに勉強したことを還元するため研究会で症例発表をしています。

自分を切磋琢磨させ、患者さんに勉強したことを還元するため研究会で症例発表をしています。

平成 7年 シンガポールにおいて学会発表

平成19年 東京 筒井塾矯正研究会全国総会発表

平成20年 大阪 筒井塾矯正研究会全国総会発表

平成21年 福岡 筒井塾矯正研究会九州支部発表

院長プロフィール

院長の大原 茂です。

前向きな患者さんのために、日々技術を研鑽し、臨床に励んでます。

がんばる子ども達・患者さん達をついつい応援したくなる性格です。

職人気質とアイデアマンが合体したような面もあります。

昭和42年に福岡県中間市に生まれました。

中学校の頃は陸上部に入りました。

福岡県立東筑高校卒業、福岡県立九州歯科大学卒業、 同大学歯科理工学講座入局(チタン酸化膜の研究、平成8年博士課程修了)。

北九州の歯科医院に勤務後、長崎県の離島にて2年6ヶ月間歯科医療に力を入れてきました。

平成13年11月、大原歯科・矯正歯科医院を開業 して現在に至ります。

男の子二人の父親です。

長男は現在、大原歯科・矯正歯科にて矯正治療をがんばっています。

また、私が臨床家として ここまで歩んで来れたのも、何人かの優れた先人達のご指導と、これまで根気強く付いて来て下さった多くの患者さん達、真面目に手伝ってくださっているスタッフさん達、そして応援してくれている家族のおかけです。

この場をかりて、深く感謝いたします。

【所属する研究会】

●筒井塾咬合療法研究会会員

●筒井塾矯正研究会会員

●JIADS会員

●国際歯周内科学研究会会員

●床矯正研究会会員(ただし、床矯正研究会会員は平成23年12月まで)

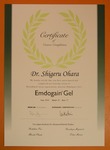

【各修了証】

|

|

| 筒井塾咬合療法コース | JIADSペリオコース |

|

|

| JIADS再生療法コース | JIADSエムドゲインコース |

上記以外にも、筒井塾形成・印象コース、筒井塾歯周外科コース 他多数 参加しています。

船がどこを目指しているのか?が大切

歯並びの治療を船に例えてみましょう。

ある船は普通の設備で普通のスピードで進み、正しい目的地に到着しました。

また別の船は豪華な設備でスピードが速くて、目的地到着までの期間は短いのですが、たどり着いた場所は本来の目的地ではありませんでした。

大原歯科では、その人その人が、今どんな状況かを 正確に診断することに全エネルギーを注ぎます。

例えば、上の前歯が出ているのが気になる人が来院したとします。

本人の思っているように本当に上の前歯が出ているのでしょうか?

以前、人間は地球の周りを太陽が回っていたと信じて疑いませんでした。

でも、本当は回っていたのは、太陽ではなくて地球だったのです。

それでは、なぜ、その人は上の前歯が出ているように見えたのでしょう。

正確に、歯についてその人の状態をひも解いていけば、「なーんだ。原因は当たり前のことばかりが重なってしまっているのですね。」って言われます。

根本から考え、地味に原因をひも解き、船をその人その人の正しい目的地に 到着させるのが大原歯科の方針です。

歯並びの形が良くなってからが本当の勝負なのです

歯ならびの形が良くなってからが本当の勝負です。

なぜ今までその形だったのかを精密に分析しておく必要があります。

また、元の歯ならびに戻っては何のために努力してきたのか、、ということになりかねません。

良い歯並びになるというのは、治るための一つの要素にすぎません。

良い形になるというのは、治っていくための土俵にようやく上った状態と思ってください。

その後の決め手、それからその歯ならびの形を維持していくのは、それ以外の要素をいかに努力するか、にかかっています。

横寝や頬杖などを気をつけたり、良く咬むことも大切ですが、それだけではないのです。

抽象的表現で分かりにくいかと思います。

ホームページではヒントしか伝えられないのが残念です。

直立二足歩行と理想的な歯並びについて(足育について)

80歳になってもズラッと歯がきれいに並んで、「わしゃ、歯医者に行ったことなど一度もない。でも歯は全部 丈夫じゃ。わっはっはっは。」というおじいちゃんが、稀にいらっしゃいますよね。

私の経験の中では、そういう方は決まって、若いころから楽をしておらず、しっかり歩き、しっかり体を動かして働いてきている人です。

人間にとって健康的で良い歯並びとは、「直立二足歩行に適応した歯並び」とも言えると考えています。

何万・何十万年もの進化とともに直立二足歩行を確立し、それとともに直立二足歩行に適応した歯並びになった。そして、文明の発達とともに、直立二足歩行の機会が少なくなっていき、歯並び含めて体のあちこちが型崩れをしてきた(退化してきた)とも言えます。

小さい頃からの足育が大切なのです。

食育など他の要因も重なっています。

食育について

私は栄養学の専門科ではありませんが、医療者として様々な患者さんの治療をする際に、1歳前後の子から高齢の方まで、必ず「毎日 何を食べているか。」の話題をします。なぜなら、まず、食生活は真っ先に歯や歯並びに直結しますし、体や健康は日々の食べ物から成り立ち、歯医者といえども糖尿病やリウマチ、高血圧などのお年寄りの健康状態に注意しながら治療をしますから。

僭越ながら食事に関する私見を述べさせていただきますと、私は経験的に次のように考えています。

食事において例えば1900年のような昔には存在しなかったような成分をなるべく体の中に入れない方が良いと思います。

あくまでも私の主観です。ご参考までに。